#国勢調査2025 #インターネット回答 #総務省統計局 #都道府県 #市町村

インターネットで簡単に回答しましょう

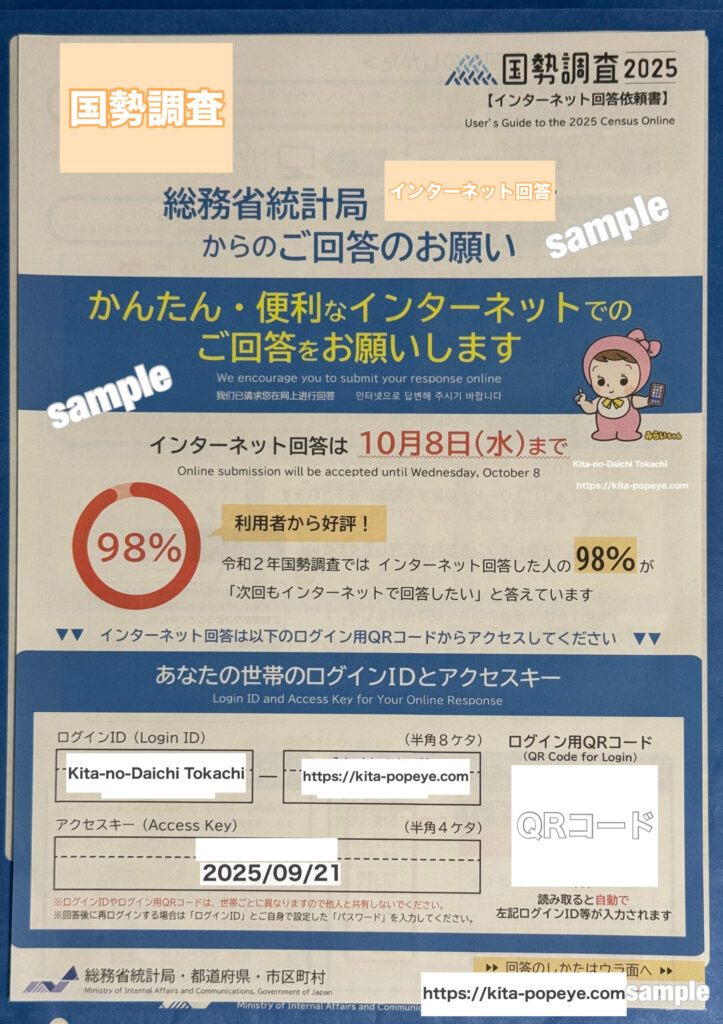

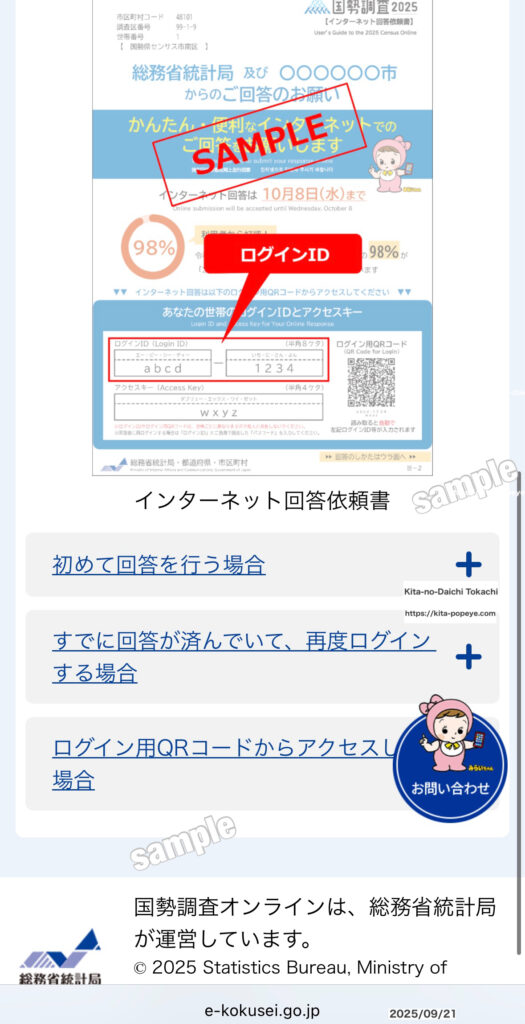

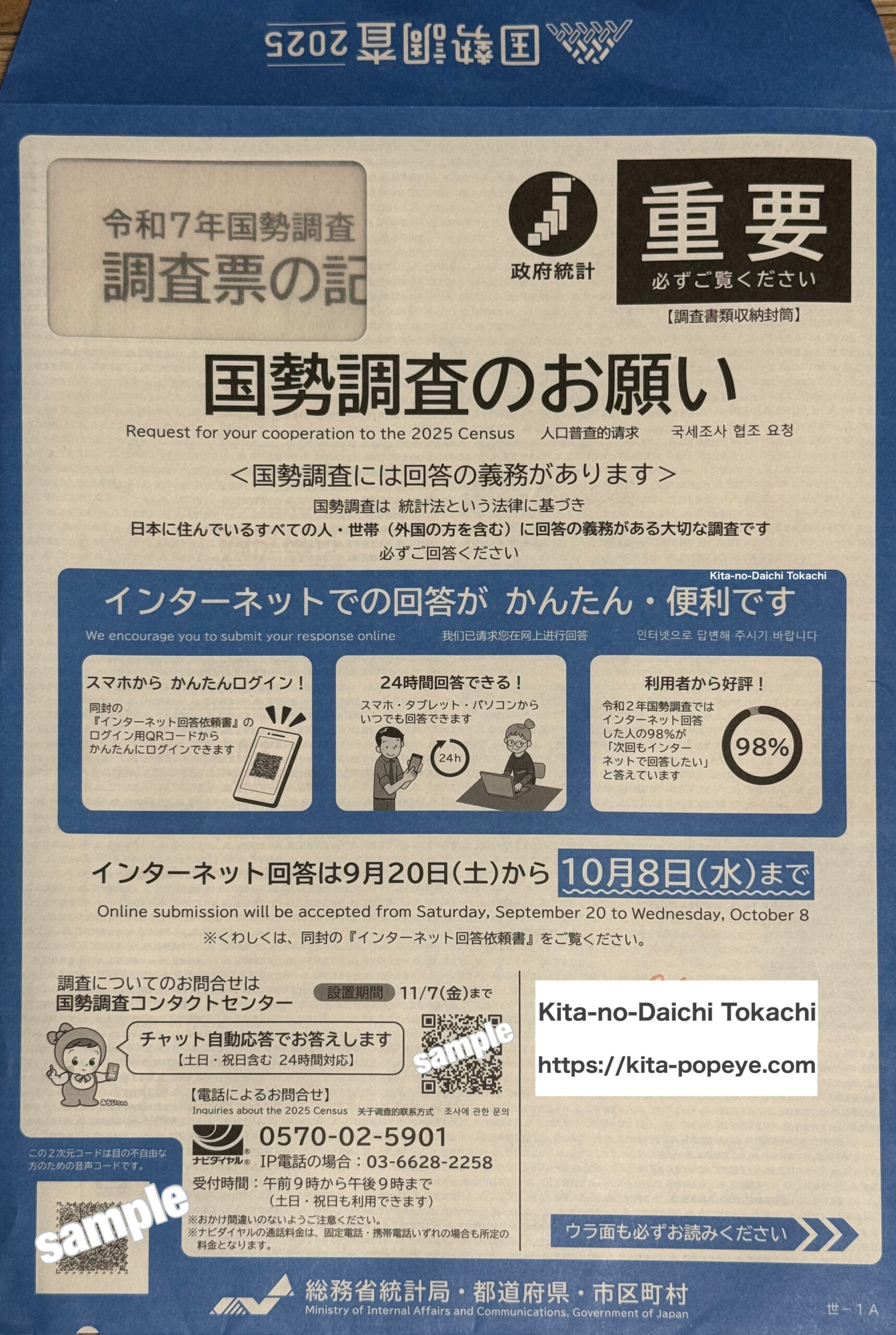

国勢調査2025(インターネット回答依頼書)

User’s Guide to the 2025 Census Online

国勢調査2025のインターネット回答は、多くのメリットがあり、国も推奨している便利な方法です。

インターネット回答依頼書の使い方

国勢調査員が各世帯に配布する調査書類の中に、**「インターネット回答依頼書」**があります。この書類を使って回答サイトにアクセスします。

1. アクセス方法:

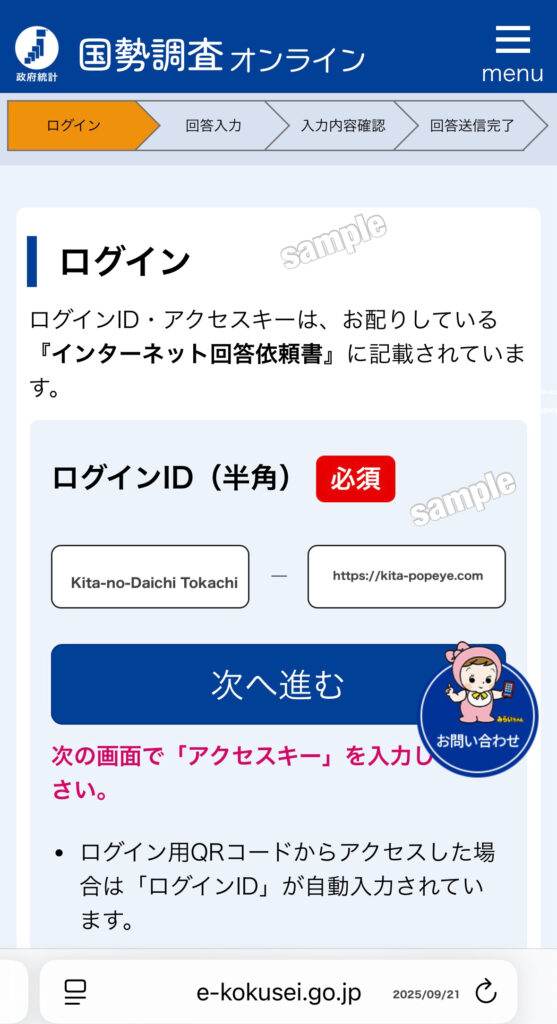

• スマートフォンやタブレット: 依頼書に記載されているQRコードを読み取るのが最も簡単です。QRコードからアクセスすると、ログインIDとアクセスキーが自動で入力されます。

• パソコン: ウェブブラウザで「国勢調査オンライン」と検索するか、依頼書に記載されたURL(e-kokusei.go.jp)を直接入力してサイトにアクセスします。その後、依頼書に記載されているログインID(8桁)とアクセスキー(4桁)を入力してログインします。

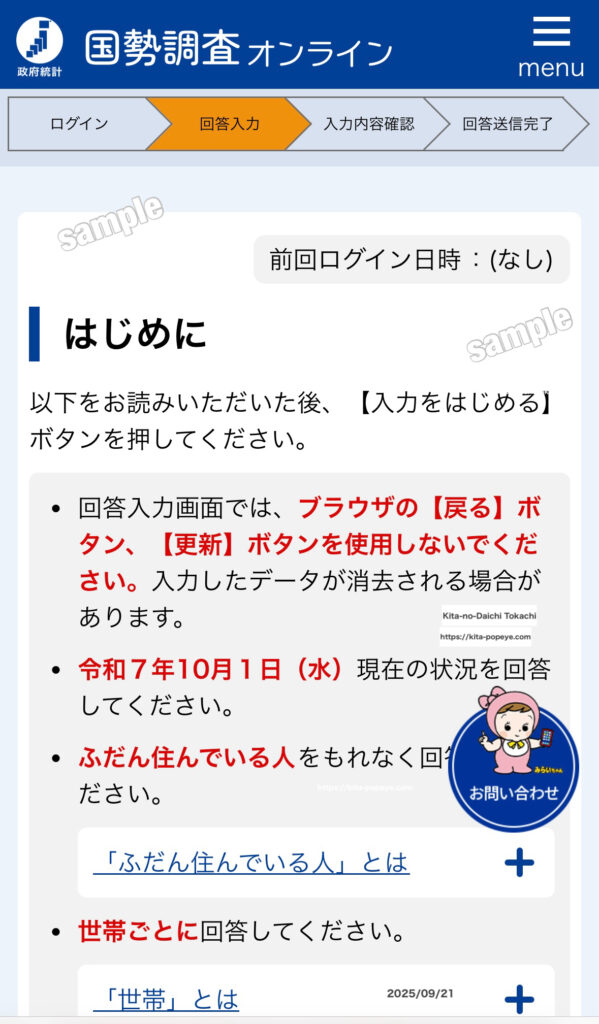

2. 回答: 画面の案内に従って、世帯や世帯員に関する情報を入力していきます。質問は全部で17問で、一人暮らしの世帯なら約5~10分、4人家族でも約20分で回答が完了します。

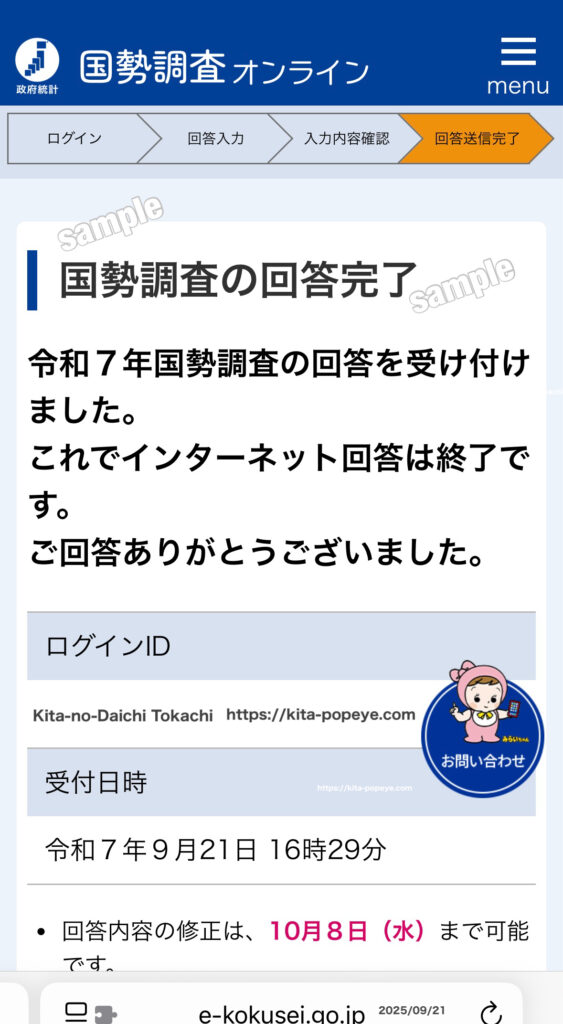

3. 送信: 回答内容を確認し、最後にパスワードを設定して送信します。インターネットで回答を完了した場合、紙の調査票を提出する必要はありません。

インターネット回答のメリット

インターネット回答には、以下のような多くのメリットがあります。

• 24時間いつでも回答可能: スマートフォン、タブレット、パソコンから、時間や場所を選ばずに回答できます。

• 手間が少ない: 調査票への記入や郵送の手間が不要です。

• 正確な回答: 入力支援機能や自動チェック機能があるため、回答漏れや記入ミスを防ぐことができます。

• プライバシーの保護: 回答データは暗号化されて直接国に送信されるため、調査員が内容を確認することはありません。

• 再訪問の防止: インターネットで回答を完了すれば、調査員が改めて自宅に確認に来ることはありません。

偽サイトや詐欺に注意⚠️

国勢調査を装った不審なメールやウェブサイトには注意が必要です。回答は、必ず配布された書類に記載されたQRコードやURLからアクセスしてください。また、国勢調査で収入や銀行口座の暗証番号などを聞かれることは絶対にありません。

令和7年国勢調査 インターネット回答説明動画【(1)回答サイトへアクセス】

この動画は、国勢調査2025のインターネット回答サイトへのアクセス方法をわかりやすく説明しています。

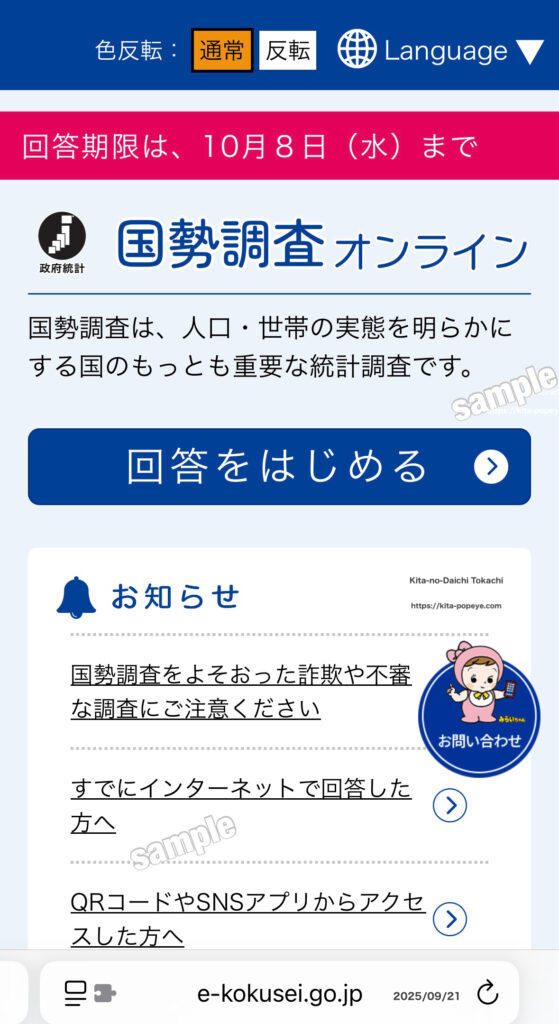

国勢調査オンラインで回答

QRコードを読み込むとこの画面になります。

ログイン画面

ログインIDとアクセスキーを入力

おおまかな流れになりますが、操作は難しくなく無事終了しました。

「国勢調査2025」目的と概要

「国勢調査2025」について、以下に詳しく説明します。

目的と概要

• 目的: 国勢調査は、日本国内に住むすべての人と世帯を対象に、人口や世帯の実態を明らかにし、国や地方公共団体の様々な行政施策(社会福祉、雇用、環境整備、防災対策など)の基礎資料を得ることを目的としています。

• 対象: 2025年10月1日現在、日本に住んでいるすべての人と世帯(外国人を含む)が対象です。住民票の有無にかかわらず、実際に住んでいる場所で調査が行われます。

• 歴史: 1920年(大正9年)に第1回調査が実施されて以来、5年ごとに行われており、2025年の調査は22回目にあたります。

調査方法とスケジュール

• 調査期日: 2025年10月1日

• 調査の流れ:

1. 調査書類の配布: 9月下旬頃から、国勢調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。この際、世帯主の氏名や世帯人数(男女別)を確認することがあります。

2. 回答期間:

• インターネット回答: 9月20日頃から10月8日まで。

• 紙の調査票: 10月1日から10月8日まで。

3. 回答方法:

• インターネット: パソコンやスマートフォンから、配布された書類に記載されたIDなどを使って回答できます。政府はインターネット回答を推奨しており、前回調査よりも回答率の向上を目指しています。

• 紙の調査票: 調査票に記入後、郵送するか、国勢調査員に手渡すことで提出できます。

調査項目

調査項目は「世帯に関する事項」と「世帯員(個人)に関する事項」に分かれています。

• 世帯に関する事項(4項目):

• 世帯の種類

• 世帯員の数

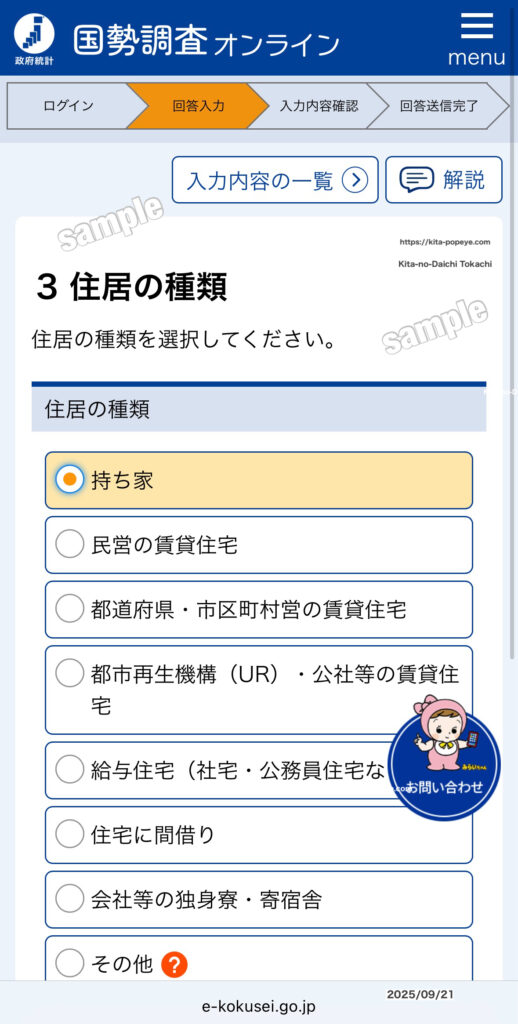

• 住居の種類

• 住宅の建て方

• 世帯員に関する事項(13項目):

• 氏名

• 男女の別

• 出生の年月

• 世帯主との続き柄

• 配偶の関係

• 国籍

• 現在の住居における居住期間

• 5年前の住居の所在地

• 就業状態

• 所属の事業所の名称及び事業の種類

• 仕事の種類

• 従業上の地位

• 従業地または通学地

注意点:「かたり調査」について

国勢調査を装った不審な電話や訪問、電子メールなどには注意が必要です。

• 国勢調査では、現金・収入・預貯金額・銀行口座の暗証番号・クレジットカード番号などの資産状況を聞くことは絶対にありません。

• 調査員は、顔写真付きの**「国勢調査員証」**を必ず携帯しています。不審に感じた場合は、身分証の提示を求めたり、市区町村の担当部署に問い合わせたりすることが推奨されています。

国勢調査への回答は、統計法に基づき義務付けられています。正確な回答が、今後の社会を支える大切なデータとなりますので、ご協力をお願いします。

国勢調査の最も重要な目的

国勢調査の最も重要な目的は、日本国内の人口や世帯の現状を正確に把握することです。その結果は、国や地方公共団体が様々な行政施策を計画・実行するための基礎データとして活用されます。

1. 行政施策の基礎資料

国勢調査の結果は、以下のような多岐にわたる行政施策に不可欠な情報となります。

• 福祉・医療: 高齢者や子どもの人口、世帯の構成などのデータに基づき、高齢者福祉施設や保育所の整備、医療施設の適正配置などが計画されます。

• 防災対策: 地域の人口分布や住宅の建て方などのデータは、災害時の避難所の設置計画や避難経路の策定に役立ちます。特に、地震や津波、豪雨による被害予測シミュレーションの基礎データとして不可欠です。

• 都市計画・交通: 地域の人口集中度や通勤・通学者の状況を分析し、道路や鉄道、バス路線の整備計画に活用されます。

• 雇用対策: 産業別・職業別の就業者数のデータから、地域の産業構造の変化を把握し、職業訓練や雇用促進策の立案に利用されます。

2. 法令に基づく利用

国勢調査の人口は、法律で定められた多くの基準として利用されます。

• 衆議院議員の選挙区: 人口比率に基づいて、衆議院議員の選挙区の区割りが決められます。

• 地方交付税: 国から地方公共団体へ交付される地方交付税の算定基準となります。人口が多い地域ほど、交付額が増える傾向があります。

3. その他の活用

国勢調査のデータは、行政分野以外でも広く活用されています。

• 企業: 企業の出店計画や商品開発、需要予測などに利用されます。例えば、特定の地域に高齢者が多いと分かれば、高齢者向けの商品やサービスを開発するヒントになります。

• 学術研究: 人口学、経済学、社会学などの分野で、社会や経済の動向を分析・研究するための重要な基礎データとして使われます。

• 他統計調査の基盤: 労働力調査や家計調査といった他の重要な統計調査は、国勢調査のデータをもとに標本を設計しています。国勢調査がなければ、これらの統計の信頼性を保つことができません。

国勢調査は、単に人口の数を数えるだけでなく、日本の社会構造を詳細に明らかにし、私たちの生活を支える多種多様な施策や活動の基盤となる、極めて重要な統計調査です。

まとめ

国勢調査に調査員が各家庭を訪問して書類を配布・回収することは、人件費など多くの経費がかかります。マイナンバーを活用して経費を抑えられないかという議論は、これまでも何度も行われてきました。

結論から言うと、現在の法律や制度の下では、国勢調査にマイナンバーを活用することは難しいのが現状です。その主な理由は以下の通りです。

1. マイナンバーの利用範囲の制約

• 「社会保障・税・災害対策」に限定: マイナンバーは、法律で「社会保障・税・災害対策」の3分野での利用が厳格に定められています。国勢調査は統計法に基づいて実施される統計調査であり、この3分野には含まれません。

• 国民のプライバシー保護: 国勢調査は、個人の生活実態を詳細に把握する目的がある一方、マイナンバーは様々な行政手続きの効率化を目的としています。この二つを安易に結びつけると、個人の情報が広範に利用されることになり、国民のプライバシーに対する懸念が高まる可能性があります。

2. 国勢調査の目的との違い

• 国勢調査の「全数調査」: 国勢調査は、日本に住むすべての人と世帯を対象とした「全数調査」です。これにより、市区町村やさらに細かい地域ごとの正確な人口や世帯の状況を把握できます。

• マイナンバーと住民基本台帳: マイナンバーは住民基本台帳(住民票)に紐づけられていますが、住民票は「実際に住んでいる場所」を必ずしも正確に反映しているとは限りません。例えば、単身赴任者や長期入院中の人など、住民票上の住所と実際の居住地が異なるケースがあります。

国勢調査は、住民票の有無にかかわらず「実際に住んでいる場所」で調査を行うことで、日本の人口・世帯の「実態」を正確に把握することを目指しています。この点が、住民票情報を基盤とするマイナンバーとは根本的に異なります。

3. マイナンバーを活用した場合の課題

もし仮にマイナンバーを活用する方向に進むとしても、以下のような課題が考えられます。

• データの不足: マイナンバーと紐づく行政情報だけでは、国勢調査で把握しているすべての項目(例えば、就業状況や通勤・通学地など)を網羅することはできません。不足する情報を補うために、結局、別の方法で調査を行う必要が出てきます。

• 国民の合意: 行政機関が異なる目的の個人情報を結合することについて、国民のコンセンサスを得ることは非常に困難です。

今後の展望と対応

政府は、調査員による訪問の負担軽減や経費削減のため、インターネット回答の普及を最優先で進めています。

• インターネット回答の推奨: 調査員による訪問や郵送回収に比べて、インターネット回答は人件費や印刷・郵送費用を大幅に削減できます。

• 調査員の業務負担軽減: インターネットで回答した世帯には、調査員が再訪問する必要がなくなるため、調査員の業務負担も軽減されます。

• オートロックマンション対策: オートロックマンションの増加など、調査員が各戸に訪問しにくい環境が増えていることも、調査方法の見直しを加速させています。

調査員による訪問は、高齢者などインターネット回答が困難な層に対する支援や、回答がなかなか得られない世帯への働きかけといった重要な役割も担っています。

結論として、マイナンバーの活用は、現在の制度や国勢調査の目的から見て現実的ではありませんが、インターネット回答の普及などを通じて、国勢調査の効率化と経費削減は今後も進められていく見込みです。

マイナンバーカード・確定申告(eTax)

eTaxで申請

確定申告の準備

マイナンバーカード作成

パソコンとスマホで確定申告

北の大地十勝

tokachi_sky (とかちスカイ)北の大地十勝 Kita-no-Daichi Tokachi

コメント