#オーガニック #無農薬 #自給自足 #スローライフ #家庭菜園 #あずき #azuki

Harvesting

小豆の収穫【Harvesting azuki bean】

小豆の収穫

鞘から外す作業が大変

小豆(あずき)/AZUKI Bean について

小豆(あずき)とは

小豆(あずき)は、マメ科ササゲ属の一年草、またはその種子で、学名は「Vigna angularis」です。東アジアを原産地とし、特に日本、中国、韓国などで古くから食用として栽培されてきました。

特徴

• 色と形: 小さな楕円形をしており、色は主に赤褐色ですが、白小豆や黒小豆などの品種もあります。

• 味と用途: 優しい甘みと独特の風味があり、和菓子の材料として欠かせない存在です。特に、餡子(あんこ)の原料として最も有名です。

• 栄養: タンパク質、食物繊維、ビタミンB群、鉄分、ポリフェノールなどを豊富に含んでいます。特に、便秘解消や生活習慣病予防に効果があるとされるサポニンやポリフェノールが注目されています。

主な用途

1. 餡子(あんこ): 小豆を煮て砂糖を加えて練り上げたもので、和菓子の大半に使用されます(例:大福、どら焼き、たい焼き、饅頭)。

2. 小豆粥(あずきがゆ): 小豆と米を一緒に炊いたお粥で、日本では正月や冬至に食べる習慣があります。

3. 赤飯(せきはん): 炊いたもち米に小豆を混ぜたもので、お祝い事の際に作られることが多いです。小豆の赤色が魔除けの色とされてきました。

4. その他: ぜんざい、お汁粉、小豆アイス、小豆茶など、様々な料理やお菓子に利用されます。

文化的背景

日本では、古くから小豆の赤い色が邪気を払うと信じられており、お祝い事や祭り事に用いられてきました。また、健康食品としても古来より重宝されてきました。

英語(English)

What is Azuki (Adzuki) Bean?

Azuki (or adzuki) bean is an annual plant belonging to the Vigna genus of the legume family, and it also refers to its seeds. Its scientific name is “Vigna angularis.” Originating from East Asia, it has been cultivated and used for food for a long time, especially in Japan, China, and Korea.

Characteristics

• Color and Shape: It has a small, oval shape, and its color is mainly reddish-brown, although there are also varieties like white adzuki and black adzuki.

• Taste and Use: It has a gentle sweetness and a unique flavor, making it an indispensable ingredient for traditional Japanese sweets (wagashi). It is most famous as the primary ingredient for Anko (sweet red bean paste).

• Nutrition: It is rich in protein, dietary fiber, B vitamins, iron, and polyphenols. The saponins and polyphenols, known for their effectiveness in relieving constipation and preventing lifestyle-related diseases, are particularly noteworthy.

Main Uses

1. Anko (Sweet Red Bean Paste): This is made by boiling azuki beans and kneading them with sugar. It is used in most Japanese sweets (e.g., Daifuku, Dorayaki, Taiyaki, Manju).

2. Azuki-gayu (Azuki Porridge): A porridge made by cooking azuki beans and rice together. In Japan, there is a custom of eating it on New Year’s Day and the winter solstice.

3. Sekihan (Red Bean Rice): This is a dish of steamed glutinous rice mixed with azuki beans, often prepared for celebratory occasions. The red color of the beans was traditionally believed to ward off evil spirits.

4. Others: It is used in various dishes and sweets such as Zenzai (sweet azuki soup with mochi), Oshiruko (similar to zenzai but with a more liquid consistency), azuki ice cream, and azuki tea.

Cultural Background

In Japan, the red color of azuki beans has long been believed to ward off evil spirits, so they have been used in celebrations and festivals. They have also been valued as a health food since ancient times.

十勝(とかち)の小豆の特徴

十勝の小豆について、その特徴を以下にまとめました。

1. 生産環境と品質の特徴

• 広大な土地と冷涼な気候: 十勝地方は広大な平野と冷涼な気候が特徴です。小豆は涼しい土地で栽培されることで、渋みのもととなるタンニンが少なくなり、風味が良い小豆が育ちます。

• 昼夜の大きな寒暖差: 昼間に太陽の光を浴びて養分を作り、夜間にその養分を糖分に変えて蓄えるため、寒暖差が大きい十勝の気候は糖度が高い小豆を育てるのに適しています。

• ホクホクとした食感と強い甘み: 上記の気候条件により、炊き上がりがホクホクとした食感で、強い甘みを持つ小豆になります。

2. 品種ごとの特徴

十勝ではいくつかの主要な品種が栽培されており、それぞれに特徴があります。

• エリモショウズ:

• 香りの高さと風味が強いのが特徴で、多くの有名和菓子店で使用されています。

• 炊くと実がホクホクになり、粒あんや赤飯に適しています。

• きたろまん:

• 他の小豆に比べて粒が大きく、色が濃いのが特徴です。

• あっさりとした風味で、ポリフェノールを多く含んでいます。

• 病気や害虫に強く、無農薬で栽培されることもあります。

• しゅまり:

• こしあんや粒あんに適しており、あんの色や風味が優れています。

• とよみ大納言:

• 極めて大粒な品種です。煮崩れしにくいため、甘納豆や高級な小倉あんの原料として使われます。

これらの特徴により、十勝産の小豆は国内生産の大部分を占め、最高級の小豆として広く評価されています。

小豆の加工方法

小豆の加工方法は、家庭で手軽に行うものから、専門の工場で行う大規模なものまで、目的によって多岐にわたります。最も一般的な加工方法である「あんこ」を例に、その工程を詳しく説明します。

1. 家庭での小豆の加工方法(つぶあん・こしあん)

家庭での加工は、主に和菓子やぜんざいを作るためのあんこ作りが中心となります。

粒あん(つぶあん)の作り方

1. 洗浄と浸水: 小豆をさっと水で洗い、ごみやほこりを取り除きます。その後、たっぷりの水に浸す(浸水)ことで、小豆をふっくらとさせ、煮えるまでの時間を短縮します。ただし、小豆は浸水しなくても煮ることができます。

2. 下ゆで(渋切り): 鍋に小豆と水を入れて火にかけ、沸騰したら一度煮汁を捨てます。この「渋切り」の工程は、小豆の渋みやえぐみ、アクを取り除くために非常に重要です。この作業を1~2回繰り返します。

3. 本煮: 新しい水と小豆を鍋に入れ、小豆が柔らかくなるまで弱火でじっくりと煮ます。小豆が煮汁から顔を出さないように、必要に応じて差し水をします。指で軽く押して簡単につぶれるようになったら煮上がりです。

4. 砂糖の投入と練り上げ: 煮上がった小豆に砂糖を数回に分けて加え、焦げ付かないように混ぜながら煮詰めます。ヘラで混ぜたときに鍋底が見えるくらいまで煮詰まったら完成です。

こしあんの作り方

1. 粒あんの工程(本煮)まで進める: 粒あんと同じように、小豆を煮て柔らかくします。

2. 裏ごし: 柔らかくなった小豆をザルや裏ごし器を使ってつぶしながらこします。この時、皮や固い部分が取り除かれ、なめらかな「生あん」ができます。

3. 水さらし: 裏ごしした生あんを水にさらし、澱粉やタンニンなどの不純物を洗い流します。この工程を繰り返すことで、よりきめ細かく、口当たりの良いこしあんになります。

4. 煮詰める: 水分を絞った生あんに砂糖を加え、焦げ付かないように練りながら煮詰めて、こしあんを完成させます。

2. 工業的な小豆の加工方法

製餡工場などでは、より効率的で衛生的な工程で大量の小豆を加工しています。

• 自動洗浄・浸漬: 大量の小豆を機械で洗浄し、浸漬します。

• 煮熟(しゃじゅく): 大きな釜で一気に小豆を煮て、柔らかくします。ここでは温度や時間の管理が徹底されます。

• 磨砕(まさい)・裏ごし(篩別): 煮上がった小豆を専用の機械でつぶし、皮と中身を分離します。こしあんの場合は、さらに細かいメッシュのふるいにかけて、きめ細かな粒子だけを取り出します。

• 水晒し(みずさらし): 粒あんの場合はこの工程はありませんが、こしあんの場合は、水槽の中で何度も不純物を洗い流し、純粋なあんの粒子だけを取り出します。

• 脱水: 圧搾機などで水分を絞り、「生あん」を製造します。この生あんが、製餡所から和菓子店などに卸されます。

• あん練り・充填: 最終的に、生あんに砂糖などを加えて煮詰めて目的のあんこ(つぶあん、こしあん、白あんなど)に仕上げ、袋詰めや缶詰にして製品化されます。

小豆は、あんこの他にも、乾燥させて粉末状にした「小豆あんパウダー」や、煮豆、甘納豆、もやし(豆もやし)など、様々な形に加工されて利用されています。

あずき(つぶあん・こしあん)を使った例

あずきは和菓子だけでなく、様々な料理やデザートに幅広く活用できます。

ここでは、定番から少し変わったものまで、あずきを使った料理とデザートのレパートリーをカテゴリー別にご紹介します。

1. 和菓子・定番デザート

• あんこ(餡子)

• つぶあん、こしあん: 最も基本的な加工品で、どら焼き、たい焼き、饅頭、大福、きんつばなど、あらゆる和菓子の主役です。

• ぜんざい・お汁粉: 煮た小豆を砂糖で味付けした温かいデザート。餅や白玉を入れて食べます。

• あんみつ: 寒天の上に、あんこ、求肥、フルーツなどを乗せ、黒蜜をかけて食べる和風デザートです。

• おはぎ・ぼた餅: 蒸したもち米とうるち米を軽くつぶし、あんこをまぶしたり、中に包んだりして作ります。

• 羊羹(ようかん): あんこを寒天で固めた和菓子で、練り羊羹や水羊羹などがあります。

2. 洋風デザート

• あんバタートースト: トーストにバターとあんこを乗せたシンプルな組み合わせですが、塩気と甘さが絶妙で人気です。

• 小豆パウンドケーキ: あんこや甘納豆を生地に混ぜ込んで焼いた、和風のパウンドケーキです。

• あずきアイス: あんこを混ぜ込んだアイスクリームで、ミルクの風味と小豆の優しい甘さが相性抜群です。

• あずきプリン: あんこを牛乳や卵と合わせて蒸したり焼いたりして作ります。

• 小豆とクリームチーズのタルト: タルト生地にクリームチーズとあんこを重ねた、和洋折衷のデザートです。

3. 食事(セイボリー)

• 赤飯(せきはん): 慶事の際に作られる定番の料理です。もち米を小豆の煮汁で色付けして、小豆を一緒に炊き込みます。

• 小豆粥(あずきがゆ): 小豆と米を一緒に炊いたお粥です。特に日本では、正月や冬至に食べる習慣があります。

• 小豆とひじきの煮物: 小豆をひじきや大豆などと一緒に煮込んだ、健康的な和風の惣菜です。

• 小豆入りカレー: カレーの具材として小豆を加えることで、栄養価が高まり、食感のアクセントにもなります。

• 小豆ご飯: 赤飯とは異なり、うるち米に小豆を混ぜて炊くことで、普段のご飯として楽しめます。

4. ドリンク

• 小豆茶: 小豆を炒ってから煮出して作るお茶です。ノンカフェインで香ばしく、健康茶としても知られています。

• あずきラテ: 牛乳にあんこを溶かして作る温かいドリンクです。甘く優しい味わいが特徴です。

• あずきスムージー: 小豆と牛乳、バナナなどをミキサーにかけた、栄養満点のスムージーです。

あずきは栄養価も高く、食物繊維やポリフェノールが豊富なので、積極的に食事に取り入れるのがおすすめです。

十勝の小豆を使っている銘菓

十勝産の小豆は、その質の高さから全国の有名和菓子店で広く使われています。十勝の気候風土で育まれた小豆は、風味が良く、強い甘みが特徴です。

以下に、十勝の小豆を使用している代表的な銘菓やブランド、菓子店をいくつかご紹介します。

北海道内の銘菓

• 六花亭:北海道を代表する菓子メーカーです。主力商品のひとつである「マルセイバターサンド」は十勝産のバターや小麦粉を使用していますが、他にも「ぜんざい」など、十勝産小豆を使った商品が多数あります。

• 柳月(りゅうげつ):「三方六」で有名ですが、「あんバタサン」など、十勝産小豆を使った和洋菓子も手掛けています。

• もりもと:北海道内の人気菓子店です。毎年秋に収穫される新小豆を使った季節限定の「北海道どら焼きヌーボー」は、十勝産の小豆を使用していることで知られています。

北海道外の有名和菓子店

• とらや:室町時代から続く老舗の和菓子店で、全国的に有名な羊羹の「夜の梅」などにも、十勝産の小豆が使われています。

• 亀十(浅草):東京・浅草にあるどら焼きの名店です。ふっくらとした皮と、十勝産小豆を使った上品な甘さの餡が特徴です。

• 中田屋(金沢):金沢を代表する銘菓「きんつば」の名店です。つややかでふっくらした大粒の十勝産大納言小豆をたっぷりと使っています。

これらの他にも、全国の老舗や有名店で、十勝産の小豆を指名して仕入れているケースが多く見られます。これは、十勝の小豆が単なる産地ブランドに留まらず、和菓子作りに欠かせない最高品質の素材として認識されていることの表れです。

まとめ(小豆)

自らの手で育てた小豆を収穫し、それをあんこに加工して味わう喜びは、まさにスローライフとオーガニックの醍醐味です。この一連の工程には、都会の喧騒から離れた、豊かな時間の流れと、大地からの恵みを受け取る確かな喜びが詰まっています。

大地の恵みを感じる喜び

1. 植え付けから収穫まで

春の土に、一粒一粒、心を込めて小豆の種を植え付ける瞬間から、物語は始まります。農薬や化学肥料に頼らないオーガニックな方法で育てることで、大地との繋がりを深く感じられます。

夏の日差しを浴びて、小豆の葉が力強く広がる様子を見守り、秋になり、茶色く枯れた茎にびっしりと実った鞘(さや)を見た時の感動はひとしおです。この生命の営みこそが、スローライフがもたらす最大の報酬と言えるでしょう。

2. 豆を鞘から外す作業(脱穀)

収穫した小豆の鞘を乾燥させ、一つ一つ手で叩いたり揉んだりして豆を取り出す**脱穀(だっこく)**作業は、まるで瞑想のような時間です。

• 音の心地よさ: 乾燥した鞘が割れて、カラカラと豆がこぼれ落ちる音。

• 手の感触: 鞘の感触と、掌に残る小さな豆の重み。

この地道な作業を通して、スーパーの棚に並ぶ「小豆」が一粒の生命の結晶であることを改めて実感します。苦労して取り出した豆は、何にも代えがたい「宝石」のように輝いて見えるはずです。

加工の楽しみと格別な味わい

3. あんこへの加工

手間暇かけて収穫した小豆を丁寧に煮て、砂糖と練り上げ、極上のあんこに仕上げる時間は、まさに「手作りの極み」です。

渋切り、本煮、練り上げという工程をゆっくりと行う中で、小豆の香りが台所いっぱいに広がり、その優しい香りは心を穏やかにしてくれます。自分が育てた小豆だからこそ、市販品では決して味わえない、透明感のある上品な風味と確かな甘みが生まれます。

4. デザートで迎える至福の瞬間

完成したあんこを使って、ぜんざい、大福、あんバタートーストなど、様々なデザートを作る瞬間は、この作業のクライマックスです。

自分で植え、育て、収穫し、加工したあんこを一口頬張る時、「美味しい」という言葉以上に、**「生きてる」「大地に感謝」**といった、より深く、本質的な喜びが込み上げてくるはずです。

この一連の循環は、自然のリズムに合わせた心地よい暮らし(スローライフ)と、安心安全な食べ物を自分で生み出すオーガニックな生き方そのものを体現しています。

農産物の加工

Kuvings クビンスのスロージューサーを使用

興味のある方は下記のバーナーもしくはブログの下部に案内があります。

トマトソースづくり

トマトジュースで出た搾りかすも無駄なくソースづくりに利用

トマトソースの作り方。簡単な手順です。

材料:

- 新鮮なトマト(今回は自家製)もしくはトマト缶

- ニンジン

- 玉ねぎ

- オリーブオイル

- 塩とこしょう

- ガーリック(お好みで)

- バジルやオレガノなどのハーブ(お好みで)

手順:

- 玉ねぎとガーリックをみじん切りにし、鍋にオリーブオイルを熱して炒めます。

- 玉ねぎが透明になるまで炒めたら、トマト缶を加えます。新鮮なトマトを使用する場合は、皮をむいて刻んで加えます。

- 中火でトマトを煮詰め、水分が少なくなるまで煮ます。途中で塩やこしょう、ハーブを加えて調味します。

- トマトが柔らかくなったら、ソースを滑らかにするためにブレンダーやフードプロセッサーで混ぜます。粗熱を取りながら行ってください。

これでできあがりです。パスタやピザ、その他の料理に使ってお楽しみください!

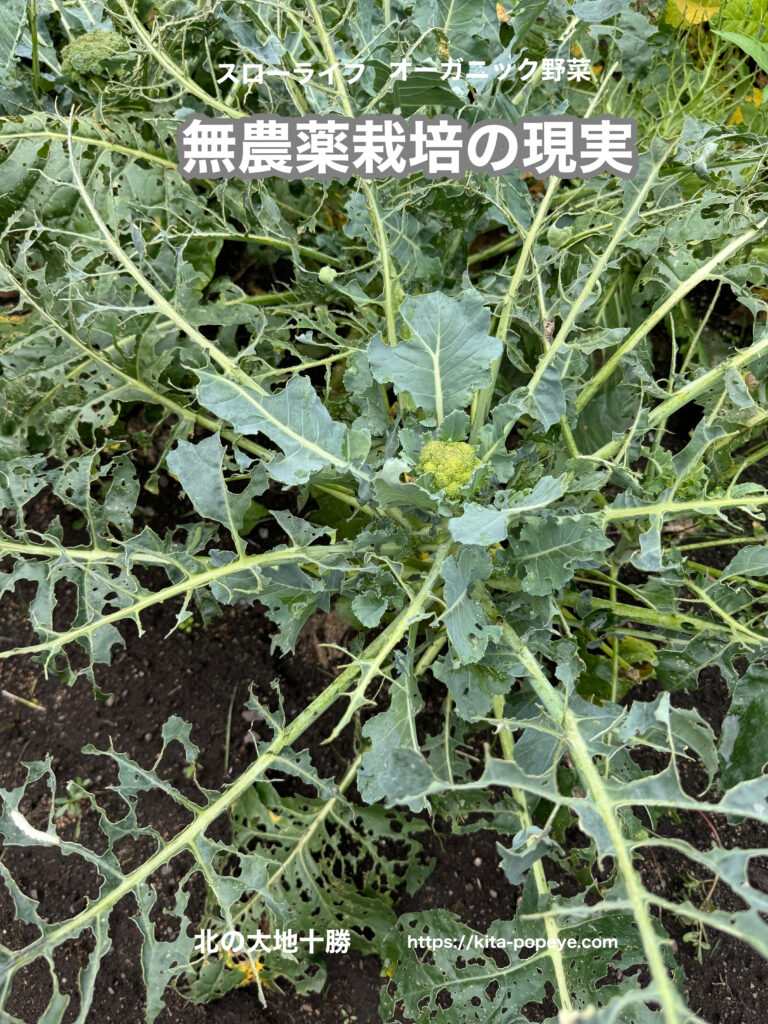

オーガニック栽培(無農薬栽培)の現実

少しサボってしまうと、このようになり、栽培はなかなか難しくですが、安全安心な野菜を目指して頑張ります。

蝶々(ちょうちょう)がいっぱい飛んでいて、アオムシくんがいっぱい!

【スローライフ】 まとめ

家庭菜園で育て収穫した新鮮なトマトは、豊かな味と香りを持っています。その美味しさを存分に活かし、さまざまな料理に楽しみの表現を加えることができます。

- フレッシュなトマトサラダ: 太陽の光をたっぷり浴びて育ったトマトを使ったサラダは、鮮やかな赤色と甘みが特徴です。一口食べると、夏の恵みを感じることができるでしょう。新鮮なバジルとオリーブオイルを加えて、さわやかな香りと滑らかな食感を楽しみましょう。

- トマトとモッツァレラのカプレーゼ: トマトとモッツァレラのシンプルな組み合わせは、イタリアの伝統的な料理です。トマトの酸味とモッツァレラのクリーミーな味わいが絶妙に調和し、食卓に彩りと美味しさを添えます。

- トマトケチャップ: 収穫したトマトをトマトケチャップに加工すると、バーガーやフライドポテトを楽しむ時に大活躍です。自家製のトマトケチャップは、市販品にはない深い味わいと自然な甘みがあり、子供から大人までみんなに愛されることでしょう。

- トマトペースト: トマトペーストは、トマトの濃厚な味わいを凝縮させた贅沢な調味料です。パスタソースやピザのトッピングに使えば、家庭料理が本格的なイタリアンに変身します。トマトの旨味が一層際立ち、食欲をそそります。

- トマトカレー: トマトの酸味がカレーに絶妙なアクセントを加えます。甘みと酸味のバランスが取れたトマトカレーは、辛さを抑えつつ奥深い味わいを楽しめます。ご飯との相性も抜群です。

- グリル野菜のトマトソース添え: トマトソースを添えたグリル野菜は、ヘルシーで美味しい一品として楽しめます。トマトのさわやかな風味が、野菜たちの旨味を引き立てます。

- トマトスープ: 新鮮なトマトを使ったホームメイドのトマトスープは、体を温める冬の一品として最適です。ほっこりとした優しい味わいが、心と体を癒してくれます。

家庭菜園で育てたトマトをこれらの料理に活用すると、旬の味と素材の豊かさを存分に味わうことができます。手間暇かけた自家製の料理は、家族や友人との食卓を特別なひとときにしてくれるでしょう。楽しさが広がるトマトの恵みを、心を込めて料理に表現してみてください。

各花、果実、野菜などの特徴と育て方の説明を『チャットGTP』にヘルプして頂き作成しました。参考になればと思います。

家庭菜園メリット

- 収穫の喜び:自分で育てた野菜や果物などを収穫する瞬間は、とても嬉しいものです。手間暇かけて育てたからこそ、その味わいも格別で、料理に使う時も一層美味しく感じます。

- 自給自足の達成感:自分で育てた果物や野菜などを食べることで、自給自足の達成感を味わうことができます。自分で栽培した食材を食べることで、より健康的な生活を送ることができるだけでなく、環境にも貢献することができます。

- 自然とのつながりを感じる:家庭菜園で育てることで、自然とのつながりを感じることができます。種をまき、水をやり、土を肥やし、成長を見守ることで、自然の力強さや神秘的な力を感じることができます。

- 家族や友人との共有:家庭菜園で育てた玉ねぎやネギを家族や友人と共有することで、より親密な関係を築くことができます。また、自分の手で育てた野菜をプレゼントすることもでき、相手に喜んでもらえることで、自分自身も幸せを感じることができます。

収穫の日を楽しみに、これからも頑張りたいと思います。

ハロウィンかぼちゃ

収穫はこれがあると便利!

竹ざる 青竹もり皿 水切りザル 籐ざる 丸盆ざる ネット付き竹干しざる 円形 可動式フタ 防塵

フレッシュトマトジュース作りにはこれが便利(我が家も利用)Kuvings クビンス

Kuvings クビンス

ジュースのほかにもいろいろ使えます。

家庭菜園(ガーデニング)

おすすめ本

『改訂版』本当の自由を手に入れる お金の大学 【両@リベ大学長】

北の大地十勝(北海道)に移住

tokachi_sky (とかちスカイ)北の大地十勝 Kita-no-Daichi Tokachi

コメント